- 5年期美债拍卖意外疲软,海外需求创三年新低

- 当地时间周一,美国财政部拍卖700亿美元5年期国债,拍卖不佳,令人意外。 本次5年期美债拍卖的得标利率为3.983%,较6月的3.879%有所上升。拍卖的中标利...

历经数天的连播、数轮跌宕起伏的司法交锋与舆论漩涡,反腐剧《以法之名》剧情里的核心案件终于迎来了终审的一锤定音。

主角张文菁所背负的沉重冤屈,得益于铁证与不懈努力。

终得彻底洗刷。

而尘埃落定的时候,检察院依法撤回针对她的全部诉讼,这一刻的昭雪,不仅是个人的解脱,更是对程序正义的一次有力彰显。

屏幕前的观众们纷纷刷起“正道的光,终于照在了大地上”。

这迟来的正义,看得我拳头都硬了又松了。

然而,案件的终结远非故事的终点。

尤其是这剧中反派万海集团的覆灭过程,堪称一波三折。

在过去两年间,其成员多次上演反复横跳、秒打脸的戏码,口供更改之频繁,让办案人员直呼这届反派有点费CPU。

最终!

结果都知道。

在抽丝剥茧的侦查和确凿的证据链面前,万海集团被司法机关明确定性为具有黑社会性质的组织,其盘根错节的利益网络被连根拔起。

值得注意的是,剧中深刻揭示了一个现象。

万海虽倒。

但其折射出的社会问题却如水面下的冰山,一角崩塌,更多相似的阴影开始浮现。

编剧借角色之口犀利点出:

“万海?”

“它甚至算不上黑社会的标准模板,充其量是个低配版。”

“真正需要警惕的是万海吗?”

“不是。”

“是那些披着更光鲜外衣、手段更合法化、渗透更无形的万海PLUS。 ”

后续剧情中若隐若现的类似操作,或许才更具现实警示意义,让观众细思极恐:“好家伙,原来高端局在这儿等着呢!”

案件相关人员也各自走向了命运的岔路口。

曾为万海集团舌战群儒的辩护律师,因其深度卷入不法活动,最终被判处十年有期徒刑,法律的天平没有因其职业身份而倾斜。

颇具戏剧性的是,刚进去踩缝纫机,这妹夫便火速接棒,摇身一变成了新律所的创始人。

有时候普通人真的很难想象那些所谓有后台的人有多强!

这波家族企业式传承的操作,让观众直呼“这律所怕不是有案底KPI要继承?”。

另一条重要的剧情线也迎来了阶段性胜利。

备受万海集团打压多年的王彧,卧薪尝胆两载,终于等到了三十年河东,三十年河西的时刻。

他成功夺回物资集散中心的归属权。

也实现对压迫者的反击,上演一出酣畅淋漓的逆风翻盘。

观众看得解气。

王彧这剧本强。

君子报仇,两年不晚,这波在大气层。

随着旧案落幕,新势力登场,剧情正式驶入更核心、更凶险的深水区。

新角色禹天成携其背后的天宇集团强势亮相。

这才是真正的巨无霸。

万海?

小卡拉米而已。

作为东海市根深蒂固的地头蛇,禹天成气场更强,手段老辣。

其掌控的资源与能量,相较于刚刚支棱起来的王彧来说…

没有可比性。

简单说,唯有雄厚二字能形容。

堪称满级大佬空降新手村。

那种既视感…

真不是吹的。

而他的出现,预示着更复杂的利益博弈和更残酷的生存法则。

对此,观众不禁为剧中正派角色捏一把汗。

剧情层层推进、高潮迭起的同时,《以法之名》的收视率也一路高歌猛进,持续刷新自身纪录,峰值已强势突破2.5%。

且涨势不减,业界普遍看好其有冲击3%的潜力。

这泼天的富贵般的收视热度,无疑证明了其情节的强吸引力和话题性。

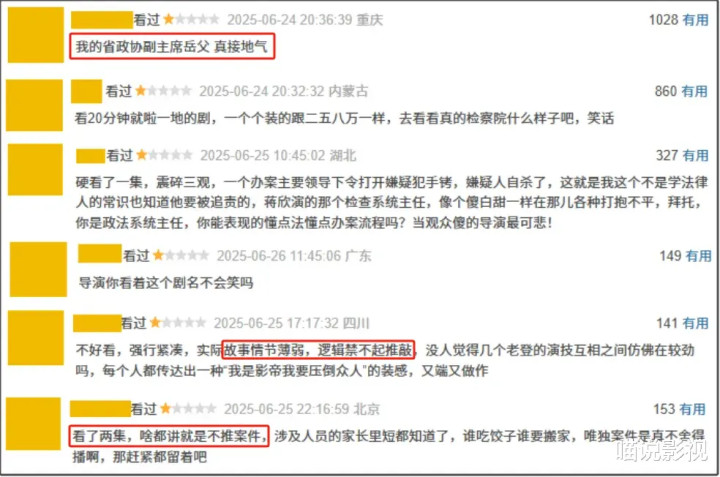

然而,与节节攀升的收视曲线形成微妙对比的,是该剧略显拖后腿的口碑。

尽管制作方诚意满满。

不仅是汇聚了众多星光熠熠的明星和功底深厚的老戏骨。

也贡献了无数演技高光时刻。

但也依然未能完全堵住观众。

追剧过程中,部分情节的逻辑硬伤、某些角色的行为动机模糊、以及略显拖沓的节奏,成为了观众们集中开麦的焦点。

有人犀利评论。

“老戏骨们的演技在负重前行,编剧的剧本在岁月静好。”

“这剧情走向,有时候看得我脚趾抠出三室一厅,建议查查编剧的精神状态。”

更有观众将其与现象级剧集《狂飙》对比后,不由感叹。

“不是所有剧都能复刻狂飙式的口碑收视双丰收,《以法之名》这偏科有点严重。”

1.节奏拖成裹脚布,人设割裂如川剧

要说《以法之名》这剧,开播阵仗锣鼓喧天、鞭炮齐鸣。

宣传上火力全开。

“大尺度。”

“敢拍。”

“挑战禁忌。”

等等口号直接刷屏拉满。

俨然是一副本年度最值得期待的律政悬疑黑马剧的架势。

剧方这波节奏带得飞起,吊足了观众胃口,就等着揭开它尺度神秘面纱的那一刻。

然而,理想丰满,现实骨感。

剧集正式亮相后,期待的口碑并未如约而至。

问题出在哪儿?

深入追了几集…

嚯,这口碑扑得如此安详的关键原因,可真是太有料了。

剧情节奏简直是拖沓界的端水大师,角色人设更是割裂得堪比川剧变脸。

开局炸裂?

对,开场确实挺唬人。

张文菁的当庭翻供,乔振兴离奇落水身亡,刑侦现场感扑面而来。

妥妥的就是高能预警的模式。

观众情绪刚被拉到嗓子眼儿,准备迎接密集的信息轰炸和高速剧情推进时,编剧导演却像是突然踩下了急刹车,方向盘还歪到了姥姥家。

剧情节奏肉眼可见地散黄了。

主线万海案就如同被放进了慢速播放器,龟速推进不说。

但!

这宝贵的叙事时间和空间…

都花去哪儿了?

镜头一转,开始没完没了地聚焦男女主角之间那些家长里短、你猜我疑的塑料情感摩擦。

上一秒还在查惊天大案。

下一秒男主就成了妻管严代言人,上演着他卑微求生记。

那画面…

仿佛误入了家庭伦理剧场。

你说是氛围营造?

确实有。

但问题是只有氛围没有干货,全程都在凹造型。

东一榔头西一棒槌的。

就连核心的万海案核心剧情推进也堪称老太太的裹脚布。

又臭又长。

硬生生拖到第17集。

这个被反复提及、铺垫许久的核心案子才迎来了第一次正式庭审。

试问…

这中间长达十几集的冗长注水期干了啥?

无非是强行给正派主角团塞入各种意义不明的内部矛盾、生活困境,人为制造添堵障碍。

观众只想看硬核推进,编剧却执着于端水式磨洋工,这节奏把控,是把观众的耐心摁在地上反复摩擦,剧名怕不是该改叫《以慢之名》?

而另一个导致观感滑铁卢的硬伤,在于剧集悬疑感的塑造手法。

可以这么说。

堪称五毛钱特效级别。

口号喊得震天响,实际操作却是用极其直白、粗暴的镜头语言来误导观众,指望能达到反转效果,但这套路不仅老掉牙…

更缺乏支撑反转的、扎实的细节铺垫。

就拿乔振兴溺水的悬案来说。

开篇就急吼吼拍个蒙面人凿冰、跳河的画面,气氛烘托得煞有介事。

但这人是谁?

为什么要这么做?

前因后果一丁点儿靠谱的交待都没有!

说白了点,完全就是为制造猎奇而强行塞入的故弄玄虚。

这种“一眼假”的镜头,压根儿骗不到早已阅片无数的当代观众,只会让人觉得是导演编剧在黔驴技穷下玩的低劣障眼法。

就这?

糊弄鬼呢?

真是一顿操作猛如虎,定睛一看原地杵。

但要说槽点天花板,非男主之一李人骏莫属。

这位检察长角色的人设崩坏程度,是本剧一场大型的人类迷惑行为大赏。

主创似乎想把他塑造成一个在权力漩涡中挣扎、带有灰色人性的复杂角色,但这个复杂呈现得如此割裂和精分,着实叫人叹为观止。

剧情中。

李人骏的核心目标很简单,是保住自己的检察长乌纱帽。

因此高度关注影响深远的万海案。

立场其实相当清晰。

他站在了利益维系的这一边。

然而!

导演似乎又格外钟情于展现他良善、脆弱甚至不得已的一面。

于是,我们看到了极其割裂的场景轮番上演。

场景一:

得知乔振兴的死讯,怼脸大特写长时间聚焦在李人骏的脸上,捕捉他眼中闪过的震惊、恐惧甚至是一丝悲痛,长镜头仿佛在无声诉说。

“看啊,他也是有感情、会难过的!”

场景二:

他向案件关键人张文菁道歉,面对对方很情绪化的指责,镜头又来捕捉到他低眉顺目、一脸沉痛愧疚的神情。

似乎真如一位良心备受煎熬的有苦衷者。

场景三:

在冠冕堂皇的全体大会上发言时,镜头更是煞费苦心地插入他的回忆片段。

角色的人设意图就很明显。

试图将其套话连篇的官腔解读成内心深处真诚的忏悔独白。

导演想表达的想法是这样。

看!

他身不由己,心向光明,只是被这现实所迫!

这就很矛盾。

这些柔情瞬间与他后续行为的反差之大,堪称是光速打脸。

刚对张文菁表达完愧疚。

转头就对老同学、立场鲜明的洪亮检察官肆意的放狠话。

语气决绝,姿态之强硬…

恨不得当场划清界限,上演一出割席断义。

明明就是自己已经选择了不同的道路,却还在不断变脸。

更迷幻的还在后头。

镜头一转,在气氛微妙的某个私人场合(就比如兰书记、许局长等人出席的生日宴),李人骏又如同换了一个人。

他对万海案的强硬处理态度…

对代表正义力量的指导组表现出的阳奉阴违乃至对抗迹象…

都清晰地指向其立场,已经彻底滑向了不干净的那一边。

但最绝的还不是这。

是镜头偏偏还要拍他离开男主角视线范围后,瞬间切换成一副轻蔑不屑、甚至带有嘲弄的表情。

这一系列神操作下来,李人骏的人设变得无比模糊且精分。

一会儿是挣扎无辜脸。

一会对昔日同袍翻脸无情的恶人颜。

即阿谀奉承。

又变背后嘲讽显露本心不屑。

观众实在搞不懂,他到底是个尚有良知、身陷泥潭的可怜人?

还是早被权力腐蚀、精于表演的双面人?

或者说,主创自己也没想清楚?

这种为了强行制造所谓的反转悬念和人性灰色地带,而让人物像个失控的跳蚤一样在两个极端间反复横跳的行为,彻底撕裂了角色的完整性和可信度。

观众看到的不是一个复杂、立体的人。

而是一个被编剧遥控的、为了反转而反转的人设变脸傀儡。

2.水时长,剧情节奏惨遭拖堂

群像剧的经典创作法则里,人物形象如画卷般徐徐展开,其深度与弧光伴随着剧情的推进自然显露,观众得以在故事的河流中逐渐认识每一个角色的棱角与温度。

然而!

此番的《以法之名》却似乎走上了一条颇为叛逆的道路。

它更像是一场由人物强行开团所驱动的叙事实验,部分角色的存在感与其对核心案件的实质性贡献之间,存在着肉眼可见的带宽不足。

剧中人物万海的儿子万潮,堪称一个极具代表性的案例。

这位顶着醒目红发、日常状态吊儿郎当的角色,戏份多的几乎让人误以为他手握关键线索。

然而细究之下却不是这样。

其大量镜头与剧集着力铺陈的主要案情主线,好似平行线。

诚然剧中他作为万海之子,其身份本身具备戏剧张力例。

比如对父亲万海形成某种潜在威胁的点。

本可以如同彩蛋般在关键节点一笔带过,起到四两拨千斤的效果。

但实际情况是失望的。

剧集慷慨地赋予了他大量缺乏实质推动力的独立镜头和情节,其功能定位模糊不清,颇有点占着C位打酱油的意味。

对此,让人不禁想问:这位红发小哥莫不是自带加戏光环?

类似的情况也出现在乔振兴的弟弟身上。

如果将其设定为一名实力派的刑警,期间自身带着追查兄长死因的强烈动机深度介入其中案件调查话,那么,其存在尚在情理之中。

但剧中不是。

偏偏将其定位为一名后勤人员。

很尴尬。

一个与案件侦破核心环节几乎绝缘的后勤角色,却频频在男主查案的关键场景中闪现,其行为逻辑更像是为了蹭镜头而存在,而非服务于剧情本身。

这种强行刷脸的操作,不仅稀释了紧张感,也让角色的动机显得格外悬浮。

更令人扶额的还有老乔大舅哥这条线。

在经历了被迫污蔑老乔受贿这一戏剧冲突后,角色本可以适时退场或转入背景板。

然而!

剧集却执着地展现其后续的懊悔…

甚至狂吐等情绪反应。

连后续新案件登场时,依然能看到他很顽强坚挺的身影。

这些情节如同注水猪肉般填充在叙事间隙,对主线推进贡献寥寥,却实实在在地拖慢了剧情的高铁速度,让观众忍不住想按下快进键。

简单说就是给角色洗白。

而这种对配角支线恋恋不舍的创作倾向,堪称节奏杀手。

不仅如此!

剧中男女主角的家属天团也分走了相当可观的镜头配额。

男主的妻子、小舅子,女主的丈夫等角色…

全程就好似戏精附体,在有限的案件叙事空间里争相登场。

即便是主角自身戏份,也掺杂了不少意义不明的日常琐碎。

比如。

当案件的核心焦点理应精准锁定在男主那位深陷漩涡的老丈人身上时…

镜头却频频切向其妻子。

甚至不惜为了给演员白冰硬凹存在感,强行插入一些与案件氛围格格不入的搞笑桥段。

这种舍本逐末的安排,实在让人摸不着头脑。

就仿佛编剧在端水大师和加戏狂魔之间不断地反复横跳。

《以法之名》本身的人物数量已然呈现出人山人海的态势。

然而后续剧情中,仍有不少功能性不强、仿佛只为打卡上班而设置的角色持续登场。

这些角色的戏份…

一言难尽。

如同冗余的缓存文件,占据了宝贵的叙事内存。

对其进行合理的瘦身或优化,不仅不会动摇剧集的承重墙,反而能有效疏通叙事脉络,让剧情的CPU更高效地运转。

毕竟,在观众日益追求干货和爽点的当下,无意义的水时长只会让期待值被拖堂,最终消耗掉宝贵的观众缘。

一部以“法”为名的剧集…

或许也该对自身叙事节奏的合理性进行一次严肃的庭审。

总的来说,要论起时下现实题材的吸睛度,《以法之名》在选题尺度上的确展现了几分亮眼之笔,敢于触碰某些敏感角落的勇气值得圈点一二。

然而,当镜头转向真正的核心。

反腐叙事这条主赛道,导演傅东育的掌控力似乎有些心有余而力不足,呈现的效果难以匹配题材本身蕴含的深刻潜力。

必须承认——

剧中案件设计的骨架颇具张力。

开篇便似掷下一枚颇具分量的悬念,确实吊足观众胃口。

可惜的是,这份吸引力很快陷入了叙事效率低下的泥潭。

冗余镜头俯仰皆是。

动作、眼神、场景转换都要慢半拍,无谓地拉长了观众本就紧张的追剧耐心。

至于环绕主线的配角线,时常透着一股强行加戏的味道。

他们的登场和纠缠,与其说是为了丰满叙事脉络,不如说更像是制作方为了填满集数指标。

匆匆从剧本箱底翻出来的现成工具人。

戏份的存在感很大程度上成了形式大于内容的注水行为。

更为可惜的是,制作方深谙“开局一张牌,结局全靠猜”的流量密码,早早便将核心悬念置于案头,试图以尺度搏出位。

这本是一种策略,却忽略了后续的挖掘与深化。

对于案情背后微妙复杂的官场生态,剧集的剖析宛如浮光掠影,仅仅停留在公文流转的表面,或是会议桌前的你争我夺。

而这“争”,又常常演化为角色间过度且缺乏营养的争执。

反派人物的塑造更是堪称此剧的减分项。

几乎每一位都顶着“我是坏人”的标签出厂,坏得直接了当,坏得毫无遮掩,其行为动机单薄如纸,缺乏人性阴影里应有的灰色地带。

使得他们更像是推动剧情的任务型NPC,而非活生生的对手。

这种刻意展现“坏”,反倒成了“黔驴技穷”的暴露点。

归结起来!

《以法之名》在试图展现正义力量的威严与光辉时,同样出现了失焦的情况。

正面角色的形象塑造未能在逆境中迸发出强烈的张力,其行动逻辑与信念支撑未能有机融合,最终未能构建起真正能与戏剧冲突相匹配、足以点燃观众内心激情与信服感的角色弧光。

这便如同期待一场酣畅淋漓的法理对决,却频频在关键节点上掉线,让人不免发出“这节奏是拿捏了个寂寞?”的无声吐槽。

只能说,片名中的法字立意深远…

然剧中内容的落地执行,却未能精准承载其厚重与深刻。